第一站:南京鼓楼医院

【压混战争声】

1937年冬,南京白事网侵华日军占领南京,制造了震惊中外的南京大屠杀。

【日记片段】开车经过市区,我们才晓得破坏的巨大程度。车子每经一二百米就会压过尸首,那些都是平民的尸首。——约翰·拉贝,1937年12月14日,星期二。

又有许多疲惫不堪、神情惊恐的妇女来了,说她们过了一个恐怖之夜。日本兵不断地光顾她们的家。——明妮·魏特琳,1937年12月17日,星期五。【录音止】

“南京安全区”,3.86平方公里,庇护了血海里的25万难民。

【出录音】我们应该懂得感恩,珍惜和平。希望今后不再发生战争,希望天下的母亲们不再流泪。【录音止】

岁月更迭,历史永存。

追忆过往,珍爱和平。

系列报道《感恩和平 重走“南京安全区”》。

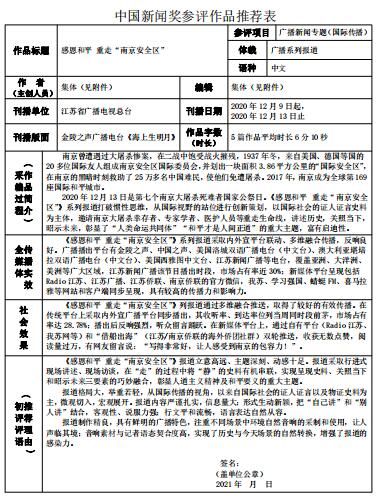

1937年冬,南京城沦为人间炼狱。11月22号,留守南京的20多位国际友人成立了“南京安全区国际委员会”。在漫长难忍的至暗时刻,他们与中方人士一道建立了3.86平方公里的安全区,托起了中国难民“生”的希望。2020年距离那段惨痛的历史已有83年,今天的南京城祥和繁荣。请听系列报道《感恩和平 重走“南京安全区”》,第一站:南京鼓楼医院。

【出现场】紫峰大厦下,中山路上,鼓楼医院伫立在繁华的南京主城。靠近医院东北角,有三座相连的建筑。虽然是冬天了,灰色砖墙上细长茂密的爬山虎藤蔓仍保留了一份生气。从树立的标牌可以看出,这三栋楼已历经百年沧桑。我是记者李杰,今天与我一起走访的,是鼓楼医院重症医学科主任顾勤。

李:它的风格很明显。

顾:对。

李:西洋的小洋楼一样的。

顾:是的是的。一直保留了这样的一个建筑,让每一届的医生都能领略一下这个古老的医院。【录音止】

1937年冬天,鼓楼医院还是金陵大学医院,是南京城内唯一一家对平民开放的医院,也是当时安全区内唯一的医疗救助机构。三栋老建筑中,一栋用红砖勾边的建筑最为特别,上面写着1892字样,说明它诞生的年份。如今,这里是鼓楼医院的院史馆。

这里展示着鼓楼医院的前世今生,更保留了医生威尔逊、化验师鲍恩典等国际友人当时的记录。他们的日记中有这样一件事:

【日记片段】12 月 19 号,一位怀孕近 7 个月的 19 岁妇女李秀英,和父亲一同避难于设在安全区的一间地下室内。3 名日军闯进安全区施暴时,李秀英与其搏斗,全身一共被刺了三十多刀,昏死过去,被家人送往鼓楼医院急救,在医护人员的努力之下,虽然流产,却奇迹般地保住了生命。【录音止】

罗伯特•威尔逊,是那时鼓楼医院里唯一的外科医生。因为他的救治,李秀英成了南京大屠杀幸存者。这位老人2004年去世,她生前的证词,揭露了南京大屠杀的残暴,被收录在世界记忆遗产名录《南京大屠杀档案》中。

【证词】我要死了,我不管了。我就拼命地咬他,咬得他就叫,一叫两个日本兵就跑来了,就把刺刀拔出来,往我脸上戳。我脸上全是刀伤,血就哗哗流。过了一段时间,我流血太多,还有一刀戳在我的肚子上。我的肚子里还有个小孩,一下就昏死过去了。【录音止】

威尔逊,这位31岁的青年虽然是美国人,17092596444却在南京度过了童年和少年时光。1937年冬天,他和医院20多位中外医生几乎把所有时间都用来挽救被日军机枪和刺刀伤害的伤员。

从院史馆往南走3、4分钟,就是医院的新门诊大楼了。【出录音 压混】我们听到的琴声是大厅里一道独特的风景,由医院的志愿者和患者共同演奏,为的是让前来就诊的病患感到安慰。楼上就是顾勤医生工作的地方。新冠肺炎疫情今年在全球蔓延。3月底,南京鼓楼医院选派了顾勤主任医师和副主任护师陈璐参加中国政府赴委内瑞拉抗疫医疗队,协助当地开展疫情防控工作。顾勤说,医生是没有国界的。83年前,国际友人无私救助了中国难民,今天,中国医生也要有所担当。

【出录音】我们一定要不忘那一段的历史,铭记这些给我们无私奉献,帮助我们的前辈和一些国际友人。病毒是没有国界的,疾病是不分种族的,人类是个共同体,只有我们携手才能保护这个地球村。【录音止】

第三站:南京师范大学随园校区

【压混战争声】

1937年冬,侵华日军占领南京,制造了震惊中外的南京大屠杀。

【日记片段】开车经过市区,我们才晓得破坏的巨大程度。车子每经一二百米就会压过尸首,那些都是平民的尸首。——约翰·拉贝,1937年12月14日,星期二。

又有许多疲惫不堪、神情惊恐的妇女来了,说她们过了一个恐怖之夜。日本兵不断地光顾她们的家。——明妮·魏特琳,1937年12月17日,星期五。【录音止】

“南京安全区”,3.86平方公里,庇护了血海里的25万难民。

【出录音】我们应该懂得感恩,珍惜和平。希望今后不再发生战争,希望天下的母亲们不再流泪。【录音止】

岁月更迭,历史永存。

追忆过往,珍爱和平。

系列报道《感恩和平 重走“南京安全区”》。

南京师范大学随园校区是原金陵女子文理学院所在地。1919年,33岁的美国人明妮·魏特琳来到南京,成为学校的一名教师。1937年7月,日军全面侵华战争爆发,南京局势越来越紧张。11月,选择留下的魏特琳与国际友人自发组织起了“南京安全区国际委员会”,她所在的金陵女子文理学院也成为安全区难民所。请听系列报道《感恩和平 重走“南京安全区”》,第三站:南京师范大学随园校区。

【出现场】古典建筑、小桥流水,这份婉约美丽,让南师大随园校区赢得了“东方最美校园”的称号。让你感觉更美好的则是身边学生的青春洋溢,而在今天还有一对目光在关注着这份美好。南师大金陵女子学院前方,有一尊雕像坐落在绿茵中,一位戴着眼镜的女子面容安详,微笑注视着来往的人们。她就是明妮·魏特琳。我是记者李杰,今天和我一起走访的是南京大屠杀幸存者葛道荣老人。

李:葛老,当年您就是被带到这里才活下来的是吧?

葛:当时魏特琳女士是教导主任,也是我们难民区的主任,所以我们喊魏主任,我们感恩一辈子。【录音止】

1937年12月13号,南京大屠杀发生,几乎世上所有的罪行都可以在这座城市里找到。成千上万的妇女和青年涌进位于南京安全区的金陵女子文理学院,教室里、实验室、楼梯过道,室外草坪……处处挤满了难民。

由于金女院聚集了很多年轻女性,所以校园也难逃日军的窥伺。在侵华日军进城的头10天里,每天都有日军来这儿抓人。南京大屠杀幸存者李素芬生前回忆过:

【出录音】华小姐就站那儿拦着,她不怕哎,所以就不给他进去。她就是想去救人。【录音止】

华群,是魏特琳的中文名字。平时大家习惯叫她“华小姐”。在那段黑暗日子中,“华小姐”就是难民眼中的守护神,也是一种希望,还有许多妇女在她举办的家政班和技能培训班里掌握了一技之长。

在那段血雨腥风的日子里,魏特琳白天忙着四处奔波救人救难;晚上,她用笔触记下所见所闻。这50多万字的《魏特琳日记》记录了侵华日军从轰炸南京、进攻南京到大屠杀和殖民统治的全过程,成为揭露南京大屠杀真相的第一手原始资料。她在日记中有这样一段记载:

【日记片段】有多少人被机关枪打死或被刺刀捅死,我们也许永远也不知道。但在大多数情况下,尸首上都浇满油,然后烧掉,烧焦的骨头无声讲述了悲剧的一切。【录音止】

到1938年年初,金陵女子文理学院难民所中的难民达到了一万多人,难民所一直坚持到南京安全区最后关闭的那一刻。1940年,病重的魏特琳离开了她工作二十多年的中国。1941年5月14日,也就是她离开中国一周年的日子,她选择这天,结束了自己的生命,年仅55岁。没有双亲,没有家庭的她被弟弟简单安葬在美国密歇根州的雪柏得镇。当时的美国,只有很少人知道,曾有这样一个女子。但在中国,在她葬礼的同一天,金女院的师生在成都也举行了悼念仪式。这个孤独的女性在临终的一刻,仍然记挂着遥远的中国,墓碑的正面刻着四个汉字:金陵永生。

当年10岁的葛道荣,今年已经93岁。他说:

【出录音】她虽然是外国人,但对着我们中国人是非常好,我们难民都报着感恩的思想,从内心一辈子感谢。【录音止】

穿越历史的时空,南师大随园校区芳华依旧。斯人已逝,金陵永生。魏特琳无私无畏、义无反顾的人道主义精神也一直被这座城市铭记、传承。在南京,如今以象征和平的紫金草命名的国内外志愿者队伍已有2万多人,他们像种子,发挥各自所长,让和平理念生根,在大众心中发芽。

(注:魏特琳取中文名“华群”,故:“华群”的“华”取第二声读音,意为“融入华人群众中,为中华群众服务”。参考书目:1、[美]明妮•魏特琳 《魏特琳日记》,江苏人民出版社,2015年8月;2、[美]胡华玲:《金陵永生——魏特琳女士传》,人民文学出版社,2000年6月;3、南京师范大学南京大屠杀研究中心主编:《魏特琳传》,南京出版社,2001年1月;4、郭歧:《陷都血泪录》,南京师范大学出版社,2005年7月;5、南京师范大学档案馆:《校史文化与大学精神》。)

第五站:南京安全区国际委员会总部

【压混战争声】

1937年冬,侵华日军占领南京,制造了震惊中外的南京大屠杀。

【日记片段】开车经过市区,我们才晓得破坏的巨大程度。车子每经一二百米就会压过尸首,那些都是平民的尸首。——约翰·拉贝,1937年12月14日,星期二。

又有许多疲惫不堪、神情惊恐的妇女来了,说她们过了一个恐怖之夜。日本兵不断地光顾她们的家。——明妮·魏特琳,1937年12月17日,星期五。【录音止】

“南京安全区”,3.86平方公里,庇护了血海里的25万难民。

【出录音】我们应该懂得感恩,珍惜和平。希望今后不再发生战争,希望天下的母亲们不再流泪。【录音止】

岁月更迭,历史永存。

追忆过往,珍爱和平。

系列报道《感恩和平 重走“南京安全区”》。

在美国耶鲁大学神学院图书馆里存有一张老照片:五名外籍人士站在一扇门前,神情肃穆,他们的左臂上戴着国际红十字会袖章。这张照片拍摄于1937年,是拉贝和南京安全区国际委员会部分成员在安全区总部门前的合影。83年前,南京安全区国际委员会成立,总部设在南京市宁海路5号,委员们多次在这里开会商议救助计划,如何保护界内难民的安全、生计和医疗。请听系列报道《感恩和平 重走“南京安全区”》,第五站:南京安全区国际委员会总部。

【出现场】行走在南京颐和路历史街区,门牌号为宁海路5号的建筑格外与众不同。这座苏州古典园林风格的二层小楼是中国近现代建筑四杰之一童儁先生的作品。这里曾是金城银行的别墅,抗战胜利后也做过美国总统特使、五星上将马歇尔的公馆。但更应该被我们记住的则是:这里曾是南京安全区国际委员会总部的所在地。我是记者李杰,今天和我一起走访的是江苏省社科院研究员王卫星。

李:王老师,宁海路5号怎么会成为南京安全区国际委员会的总部呢?

王:那么,在国民政府这个撤往重庆以后,把这个房子呢交给了德国大使馆。在德国大使馆撤离南京之前,就把宁海路5号呢转交给了德国西门子公司南京办事处的主任约翰•拉贝,那么,拉贝就把宁海路5号作为安全区国际委员会的总部。

李:那么,作为总部所在地,我们觉得这儿本来应该是最安全的地方,但后来发现这里其实也并不安全。

王:有些日本人士兵进入宁海路5号,说这里面躲着中国兵,要进去搜查。

拉贝严厉阻止不让他们进去。【录音止】

1937年12月13号侵华日军攻占南京后,数十万难民涌入安全区。南京安全区国际委员会的委员们开始四处奔走,除了制止侵华日军在安全区内的暴行,还要在日益困难的局面中为难民们筹集最基本的食物和药品。约翰·拉贝的日记中有这样一段记载:

【日记片段】9时,在宁海路5号,我们总部召开全体难民收容所负责人会议。我在墙外布置了一个岗哨,万一我们的房子像上次那样被日本宪兵包围起来,他就立即通知德国大使馆。我们1月17日的信已被日本人拒绝。就是说,我们在城里既不可以运送米,也不可以运送其他粮食。日本人似乎是想把难民们饿死。【录音止】

83年前,有一首歌曾在安全区广为传唱,歌词只有88个字,作者是鼓楼医院临时行政主管詹姆斯•麦卡伦。

【蚕豆歌】渴望蚕豆做早餐,蚕豆做午饭,蚕豆做晚饭……。

当时这首《南京难民合唱曲》被亲切地称为《蚕豆歌》。它流传的时候,安全区里储备的食品,已不够维持一个星期。这时,委员会设法从上海筹到了100吨蚕豆。于是,麦卡伦一次次开着救护车运送蚕豆,被难民称为“运粮大使”。

那时的南京城,侵华日军对外籍人士行动严格控制,摄影摄像绝对禁止。美国人约翰·马吉用仅有的一台16毫米摄影机将侵华日军在南京的暴行拍摄下来,这些真实的镜头也成了有关南京大屠杀唯一的动态画面。马吉在他的影片引言中写道:

【引言】必须小心谨慎地行动,摄影时千万不可让日本人看见。

侵华日军南京大屠杀的遇难人数30万,无数妇女遭到蹂躏残害,无数儿童死于非命,三分之一建筑遭到破坏,大量财物被掠夺。尽管面临巨大的危险和困难,在这期间,南京安全区国际委员会依然履行了自己神圣的职责。王卫星研究员认为:他们的人道精神和无畏义举,中国人永远不会忘记。

【出录音】宁海路5号这栋建筑,它是在1937年日军大屠杀期间,在黑暗中的一点光亮,在绝望中的一点希望。在残暴的日军面前,还有一些他们本着人道主义的精神,捍卫人性。我相信,我们这种精神,这种遗产,我们会一代代地传承下去。【录音止】