你见过给古画“洗澡”吗?你见过给古籍“治病”吗?这里有支神秘的团队,他们运用独到的修复技巧,细心呵护每一寸受损的文物,使其重新焕发光彩。

5月18日是国际博物馆日。记者提前探访南京市文化遗产保护研究所,见证文物修复师们的工作,揭开文物修复的“神秘面纱”。

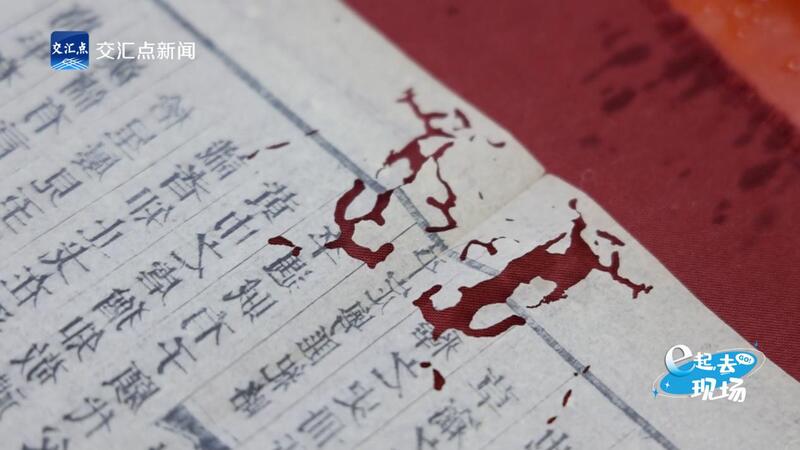

记者:书上的“花纹”是什么?

南京市文化遗产保护研究所文物保护部副主任巫骁:这些“花纹”是在古籍当中比较常见的害虫啃食的痕迹,害虫喜欢嫩竹做的纸,它可能觉得这个边沿的纸张口感更好一些。

记者:那要如何修复?

南京市文化遗产保护研究所文物保护部副主任巫骁:我们用小麦淀粉制成的浆糊,配合与文物相似的纸张,按照原有的纹理将破损的部分补齐,然后再填补缺失的文字。

和给人看病一样,文物修复前也讲究“望闻问切”,每件文物都有体检报告,受损情况不同,修复手段也不一样。

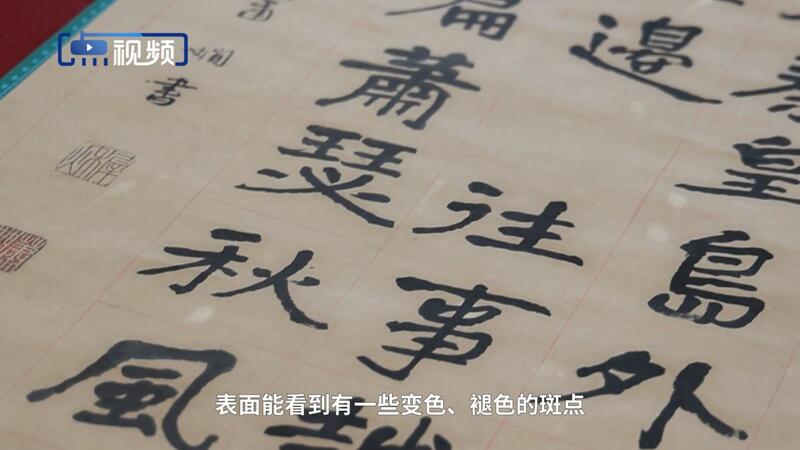

在工作室里,记者看到一幅正在被修复的书法作品。“现在修复的这幅书法作品是被收藏于太平天国历史博物馆,书法家萧娴写的毛主席的一首词,这幅书法作品整体酸化的情况比较严重,我们拿来主要对它进行表面的清洗,给它进行一个脱酸。”巫骁介绍道。

给文物“洗澡”,也是大有讲究的。巫骁向记者介绍,水要用纯水。温度也要控制好,不同的书画,适合的温度不同。酸化严重,变脆的,那就要用热水烫,恢复它的柔韧性,不同的字画喜欢不同的水温。

2021年3月初,南京市文化遗产保护研究所启动孔子画像修复工作,该画像原悬挂于夫子庙大成殿,是已知全国最大的纸本孔子画像,于2023年修复完成。

红外照相机、电子天平、纤维仪、显微镜、雾化机,南京市文化遗产保护研究所的“文物医生”们借助先进的科技手段精准分析文物的“病症”,运用独到的修复技巧,细心修复着每一寸受损的文化之美,使其重新焕发光彩。

巫骁说:“我们的团队是以‘90后’为主,除了从事纸质文物的修复,像今年还承担了木质文物维养保护的工作,包括纺织品文物的修复保护工作,随着近几年国家对于文博事业的重视,我们也希望通过我们的努力能更好地传承我们的中华文化。”

“e”起去现场,致敬奋斗人。一张张承载着历史文化的残损纸页,如同一块块拼图,经过文物修复师的手,将它重组,用精湛技艺守护历史遗产。愿他们的匠心独运,让每一件古老的文物都能永葆青春。

策划 田梅 张筠

文案 张筠 王瑾

摄像 王瑾 胡楠 魏林娜