桥梁最重要的当然是其基础工程。有人曾拿冰山来作比喻。浮在海面上的冰山是巍峨而峻峭的,它没有绵密不绝的山谷,也没有层峦迭起的群峰,它高耸而平阔,在水天之间留下一帧端庄严整的剪影。更可叹的是这突兀出水的只是整个冰山体积的七分之一。冰山的绝大部分都在水里。这一特性倒挺像桥梁,人们看到那矗立在江河之上的巨大的桥墩和上部结构,情不自禁地发出赞叹之声,却不知道那深扎在水下岩石上的更加巨大而艰难的基础工程。两者不同的是,冰山是会融化的,然而,桥墩是永远不会融化的。

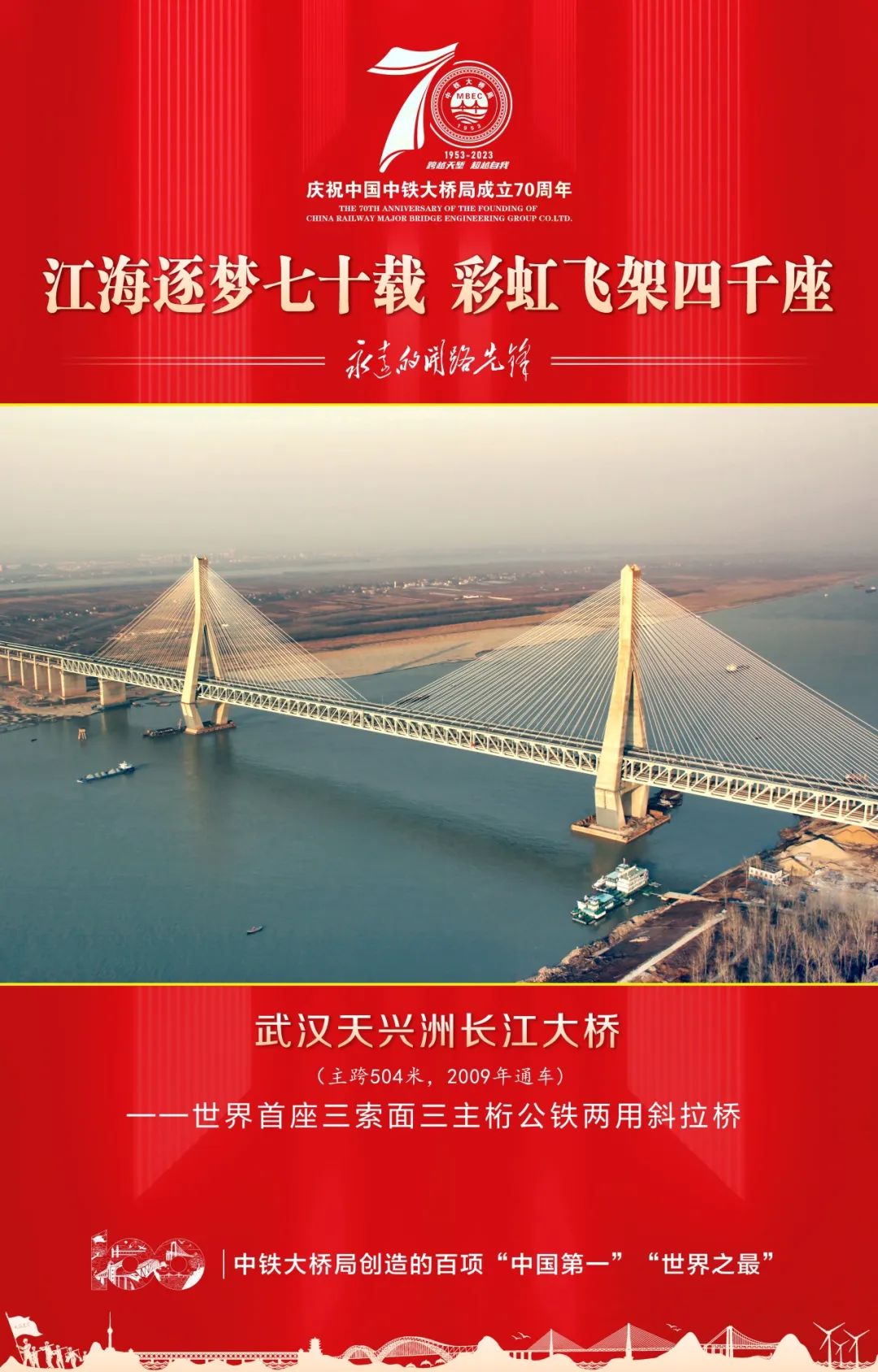

南京长江大桥工程指挥部人员开会讨论方案

对南京长江大桥来说,基础工程就更加艰难,也更加重要。因为南京处的长江,水文地质条件复杂,江面宽、江水深、覆盖层厚、每天还要受海水潮汐的影响,在我国,根本没有在这样的条件下建设这样的大桥的先例,而依靠建造武汉长江大桥的经验显然是不够的。为此,国家两次召开有一二百名专家参加的技术协作会议,就采取的基础形式、梁式、跨长、施工方案等进行研讨。大桥局后来确定根据不同的水文地质情况,采用包括钢筋混凝土沉井基础、沉井加管柱基础、锁口管柱基础、多种直径的管柱基础等在内的不同的基础形式,具体来说,江北一号墩采用重型沉井基础;其余各墩中水深25米以内的采用钢板桩围堰管柱基础;水深超过25米者,采用钢沉井加管柱基础。这种根据实际情况区别对待的方案是科学的方案。

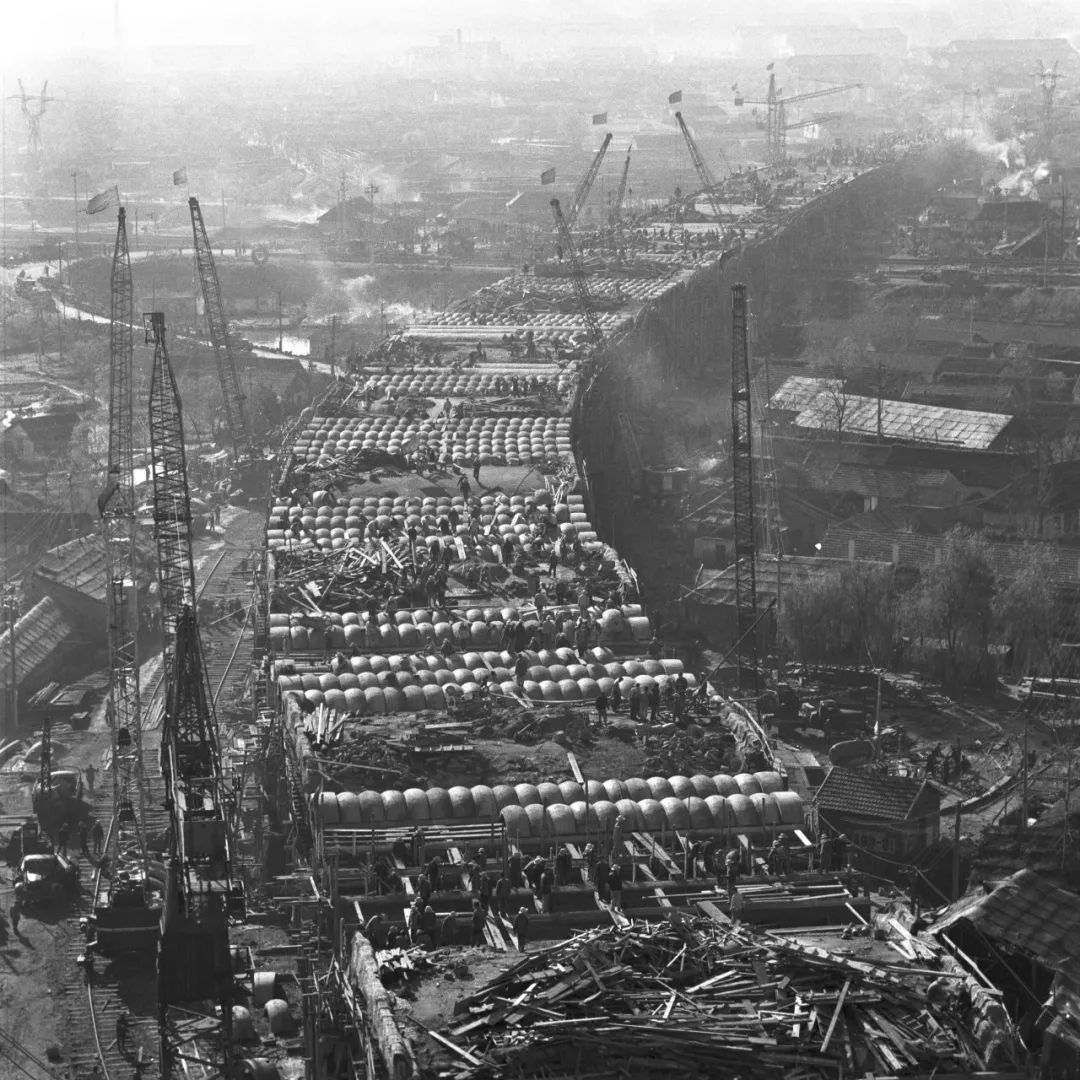

南京长江大桥建设场景

当然,这么巨大的工程,建设中并非是一帆风顺的,其中遇到过数不清的困难和考验。若问参加过南京长江大桥建设的前辈,大桥建设中最大的考验是什么,他们大都会回答:“五号墩止摆!”这是一个很具技术性的问题,也是一场很惊险的战斗。

1964年9月18日晚8点35分,很多人都准确地记得这个时间,因为从这一刻起,他们度过了一个月的揪心的日子。那一刻,连接着南岸一侧导向船的边锚的直径45毫米的钢缆突然崩断了!霎时,令人惊恐的现象出现了,五号墩沉井开始摆动起来。这一沉井是在悬浮状态下施工的,面积有一个篮球场那大,建造的高度已超过了20米,水下的深度已有15米,重量达7000多吨。它在水上就像一座钢铁的大厦。而此刻,它却晃动起来,而且越晃越厉害,完全没有停止的势头。

南京长江大桥水中墩施工

危险何在?如果沉井一旦挣脱钢缆的束缚,随波逐流,7000吨的庞然大物冲向下游,其能量真如同摧枯拉朽一般,无论是码头还是船只,只要是被撞上了,必然是毁灭性的灾难。而如果沉井撞上附近作为水上变电站基础的管柱,就会被撞毁而沉没,五号墩墩位也将被这巨大的障碍物毁掉,整座桥墩不得不放弃,已经建好的几个桥墩和正在施工的引桥工程也将全部报废。

锚绳正在一根一根地断裂,沉井晃动得更加厉害了,上下游还有锚绳约束,可是南北再也不受残存的边锚的牵制,大摇大摆,左冲右突,坐在飞机上看,摆幅竟达二三十米。

情况万分紧急!大桥局的各级领导都到现场抢险,党中央和铁道部也指示全国各地大力支援。长江航运局紧急调派的两艘2000匹马力的拖轮连夜生火起航,前往现场稳定沉井。工地需要大量大规格的钢丝绳,铁道部特批,将大连生产的钢绳,挂在客车后面运来。所需的锚链,上海浦东造船厂连夜赶制,由上海铁路局局长亲自安排专车运送。有的配件,还动用了空运手段。

人们翘首以待的拖轮破雾而来,立即投入了抢险,两轮夹住沉井,左摆左顶,右摆右顶,然而人们失望了,沉井不仅未停摆,还带动着拖轮一起摆动。运来的钢绳作为边锚补上去,一共补了6根,然而,钢绳崩断,边锚相继断裂。

此时,指挥部下达了密令:实在保不住了,就砍断主缆,让这个庞然大物漂到下游去,不能让它占住桥位!密令已经下达。难道近一个月的努力、耗费这么多人力物力,前功尽弃吗?真的到了山穷水尽的地步了吗?此时,大桥局的技术人员们正在紧张地思索研究。一个个的方案提了出来并付诸实践。

如收紧锚绳的止摆方案。沉井向左摆时紧左锚,向右摆时紧右锚,逐步收紧。但由于摆幅时大时小,各锚绳因直径、方向不同和锚位的远近不一,受力难以均匀,当锚绳紧到一定程度后,造成锚绳绷断。采用此法试验时,共绷断了10根锚绳。

又如摩擦止摆方案。设想将沉井摆动的动能消耗于摩擦。方法是在固定于铁驳的钢轨上扣以槽钢焊成的构架,其上压重14吨。摩擦装置上的牵引索,一端通过滑车固定在6号墩上,另一端绕在卷扬机上。通过沉井摆动时对牵引索的控制来消耗摆动能量。由于摩擦阻力太小,没有达到目的。

最后他们认识到,要制止沉井的摆动,除了要消除沉井已经具有的能量外,还要消除外界不断补给沉井的新的能量。对此,他们研制出平衡重止摆船,10月12日开始使用。人们紧张地屏着呼吸,注视着这一装置的效果:摆幅减小了,减小了,到18日,摆动了一个月、摆动了一万三千多次、崩断过12根锚缆的沉井像个精疲力尽的巨人躺下不动了。

林荫岳在第十一届国际桥协大会上宣读论文

1980年9月,大桥局的副总工程师林荫岳在国际桥梁与结构学会第十一届大会上宣读了他与殷万寿、赵燧章合写的《深水浮式沉井的摆动》的论文,获得了热烈的掌声。

南京长江大桥通车