您关心的,就是江苏新闻关注的!

编者按

为弘扬文明新风、彰显惠民实效,全方位展示我省殡葬领域改革创新成果,省民政厅策划开展“清明走基层”媒体采访活动。记者团深入城乡一线,用镜头捕捉移风易俗的鲜活故事,以笔触记录绿色殡葬的生动实践,立体呈现惠民、节地、生态殡葬建设的“江苏答卷”。让我们透过这场有温度、有深度的走访,共同见证生命谢幕的温度与移风易俗的新风在改革中交相辉映。

在苍松翠柏间、在百花争艳处、在万顷碧波里……近年来,江苏各地民政部门大力推行节地生态安葬,这种让逝者归于自然、福荫后世的理念逐渐深入人心。清明节前夕,荔枝新闻中心记者走访省内各地,见证对逝去生命的告别,传递生者向前的力量。

与江同眠

江风轻拂,柳色含烟。在哀婉的小提琴旋律中,600多名南京市民集体放飞系着祈福卡片的气球。气球缓缓升空,与浩荡长江水天相映。

这是4月2日在南京八卦洲洲头公园举办的南京市集体江祭活动。亲属们手执鲜花而来,将素菊轻放江流,将思念一并捎给与江同眠的亲人。

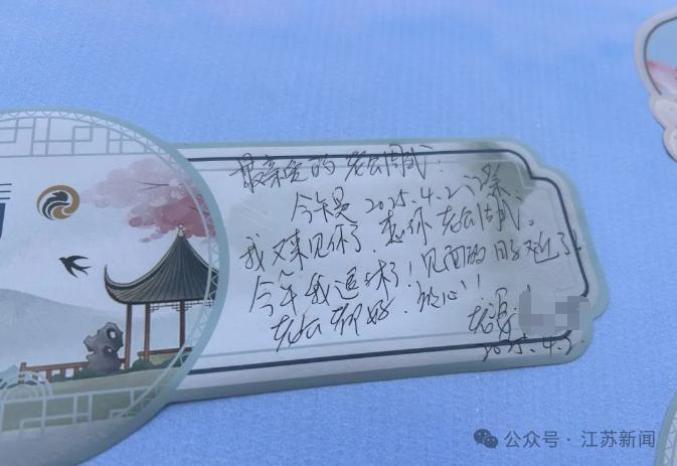

在一旁的思念墙上,贴满了留言卡片,一一读来,不禁泪目。有写给逝去爱人的:“老公,又来江边看你了。今年我退休了,见面的日子又近了!家里都好,放心!”有写给故去双亲的:“爸、妈,儿子又来看你们了,愿长江水带去我无尽的思念!”

南京市民杜思岭今天带着一家人来纪念逝去的爷爷。“我爷爷生前是一名军人,按照他的遗愿,我们选择了江葬的形式,以最温柔的方式完成了生命的告别。我觉得死亡不是终点,而是以一种更辽阔的方式继续存在。”

今年已经70岁的南京市民胡树燕,和妹妹一起来纪念家族里三位选择江葬的亲人——她们的外婆、母亲和姐姐。“我们是很开放地看待我们的‘身后事’的,以后我们姐妹也会追随她们的。”

南京市殡葬管理处的工作人员郑周告诉记者,南京市自1991年开始组织江葬,至今已举办了41次。南京市民通过拨打电话025—96444,或关注“南京殡葬96444”微信公众号可进行报名。截至目前,已有1.36万人选择逝后与江水同眠。近年来,越来越多的南京市民选择了不占或少占土地的节地生态安葬方式,南京节地生态安葬率达到31.73%。

与海相拥

3月26日上午10时,上海市吴淞客运码头,海风吹拂,波浪翻滚。由苏州市民政局主办的“情归大海 思念永存”苏州市第9次骨灰海葬共祭活动在上海举行,195位家属怀着不舍的心情,送别101位逝者。

随着声声汽笛长鸣,海葬轮船缓缓离岸,经过1个多小时的航行,抵达生态环境部指定海域。海葬共祭仪式正式开始,肃穆悠扬的乐声中,礼宾人员朗诵的一篇《海之蓝赞歌》让思念之情在波涛间流淌。

家属在这一刻再也无法抑制情绪,有的人眼泪从眼角缓缓滑落;有的人伏在家人的肩膀上,轻声啜泣;有的人则望向窗外无垠的大海,沉默不语。

“嘟——嘟——嘟——”三声汽笛声响起,在礼仪人员的引导下,家属将逝者骨灰和鲜花花瓣一同撒向大海。围栏上的蓝丝带随风飘动,家属们久久不愿离去,看着亲人的骨灰在花瓣簇拥下漂向远方、消失在海面。

今年66岁的顾平是来送别妹妹和妹夫的。“选择海葬,是我们家属讨论后一致决定的,不占土地、造福子孙后代。”顾伯伯说,祭奠怀念逝者重在心而不拘泥于形,只要心中有爱,思念就永存,自己也已经签署了遗体捐赠协议。

苏州市民陈女士则是来和亲爱的爷爷作最后的告别:“今天是来完成爷爷的遗愿。大海是辽阔的,以后无论我们在哪里,望向大海,都能想到亲人。”

海葬作为一种文明、节俭、环保的绿色殡葬方式,逐渐被广大群众所认可和接受。据苏州市民政局社会事务处处长成浩介绍,苏州市自2012年首次举办骨灰海葬活动以来,选择以海葬方式安葬的逝者骨灰数量呈上升趋势,先后有483名逝者的骨灰融入大海。今年2月,苏州市民政局发布海葬共祭活动报名公告后,咨询和报名人数众多,为了回应群众需求,苏州市民政局计划在下半年再组织一次海葬共祭活动。

海葬公益活动免除家属所有海葬费用,每例逝者骨灰还发放2000元的绿色殡葬补贴。为方便亲人对海葬逝者的祭扫,每次活动结束后都会在苏州吴中区凤凰公墓的海葬纪念碑上镌刻逝者的姓名,亲属可以随时去祭扫。苏州市“96444殡葬服务专线”常年开设海葬活动预登记服务,有需求的市民可以致电咨询。

魂归大海,融入自然。临近中午,海葬轮船返回码头。亲属们转身回望大海,浪花承载着亲人的思念奔向远方……

与树为伴

生如夏花之绚烂,逝如秋叶之静美。3月28日,以“化作一棵树 让生命延续”为主题的盐城市首届节地生态葬共祭活动,在盐城永安陵园举行。

金桂园内,八株新栽的香樟树系满黄丝带。在悠扬的《云水禅心》乐曲中,生态葬安放仪式正式开始。礼仪师将骨灰坛安置于树穴中,将伴着花瓣的泥土缓缓填入树穴……温馨庄重的仪式感染着现场的每一个人。

逝者家属赵女士告诉记者:“从前期的政策咨询到今天的现场满满的仪式感,每一个细节都让我们感受到尊重与关怀,这种回归自然的方式,让我们感受到了生命的另一种延续。”

永安陵园管理处副主任周恒告诉记者:“安葬后亲人可以通过‘我的盐城 ’APP,在线祭扫寄托哀思。对选择节地生态安葬的市区居民,给予每例1000元奖励,减轻群众治丧负担。我们要继续努力做好服务,让越来越多的市民能够了解、接受节地生态安葬。”

“但存方寸地,留与子孙耕”。在走访中,记者发现随着移风易俗的深入推进,越来越多的人用更开放的心态来看待“身后事”。当然,这也与政府和社会各界的积极倡导分不开。江苏省民政厅会同发展改革委等10个部门出台政策推进生态节地安葬,省、市、县三级建立生态节地葬奖补激励机制,在全省选择16个县(市)开展林地、草地和公益性生态安葬地复合利用试点。全省有生态墓园近千处,提供160多万个节地生态葬墓位。“十四五”以来,全省采取不保留骨灰生态葬法的已有3万多例,每年生态葬奖补资金6000多万元。

原标题:《最后一程的温柔:他们选择与江风、海浪、香樟树共眠》